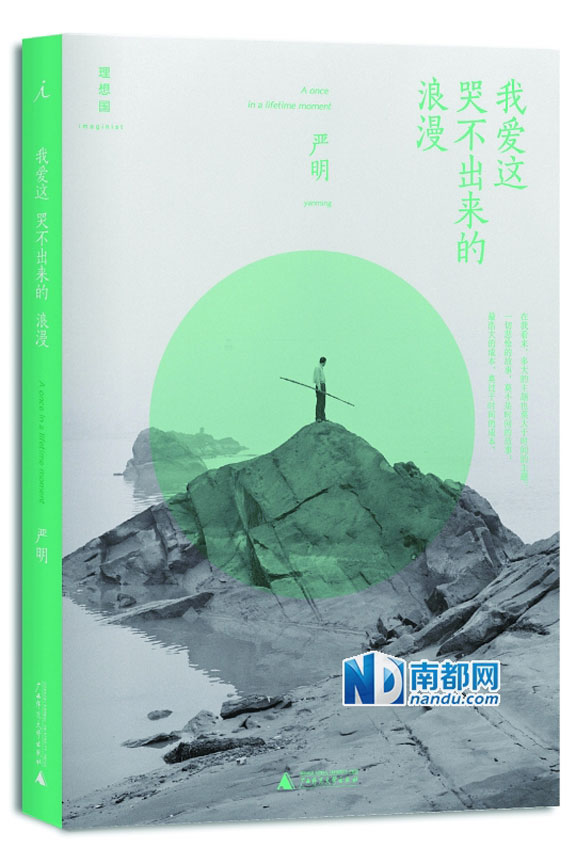

《我愛這哭不出來的浪漫》�,嚴明著,廣西師大出版社2014年7月版�,35 .00元����。

嚴明�����,攝影師。70后���,安徽定遠人。曾做過十年搖滾樂手�����,當過十年記者���,2010年辭職�,成為自由攝影師,現居廣州�����。

攝影師嚴明最近在廣西師大理想國出版了新書———《我愛這哭不出來的浪漫》����。這不是一本攝影圖冊��,是一本全文字的“扎實”之作。嚴明說自己是反其道而行之����,不過從書中���,我們仍能讀出他攝影作品中一貫的深邃與沉靜�。

《我愛這哭不出來的浪漫》總共分為四大塊���,既有嚴明若干照片背后的故事����,也詳細敘述了他怎樣開始攝影�,如何形成自己的風格,以及他對于攝影本身的諸多思考��。

在成為獨立攝影師之前��,嚴明唱過搖滾�,當過娛樂記者�,后來又成為攝影記者,直到20 10年辭職,成為獨立攝影師。這種身份的不斷轉變�����,對嚴明而言�����,痛苦而必然��,尤其是對體制的逐漸擺脫,讓他形成了自己的表達方式�����,我們稱之為“風格”�。

攝影師實現完全的經濟獨立,在嚴明看來�,極為難得�,也非常難熬�����。與我們慣常所見的“輕松”攝影不同����,嚴明完全是用一種“苦行”的方式在攝影����。他會連續幾個月在外行走,走街串巷����,深入鄉野��,就是為了尋得新鮮感�����。

他對黑白極度癡迷�����,“黑白不是現實的東西��,它的取向本身就是一種超現實���,給人的觀影效果是很不一樣的����;從中國古典意味來說��,黑白又有點像水墨,它沒有那么多彩色信息,所以就超脫一點����。”他解釋道�����。

嚴明非常愛拍三峽和重慶����,有人說他跟賈樟柯的風格非常相似,現實得讓人甚至覺得有些魔幻。但是這種魔幻現實�����,也正是當下中國最大的實際。

這輩子沒寫過這么多字

南都:很多人都好奇���,你一直都在拍照���,怎么突然就出了這樣一本書����?

嚴明:攝影師有個傳統習慣����,拍了很多年以后����,就希望能出一本攝影集��。我現在攝影集還沒出����,先有了這本書也是非常偶然��。大概一年多前���,理想國的編輯楊曉燕給我打了個電話,說要給我出一本文字書�。我當時也非常意外,但也答應下來����。后來因為我時常外出拍攝���,雖然有些構思,但這個事情拖了有半年多���。從去年秋天開始寫,寫到正月十五就寫完了��。

雖然我之前也是學中文的,但可能因為行業習慣,我更喜歡用圖像直接交流�����。我以前很少講攝影背后的故事���,連圖說也只是些下時間、地點����。我想大家看到照片,就應該會獲得信息�����,甚至還能跟自己的經驗�����、記憶產生關聯��,我不想寫太多去影響別人����。這次這本書確實有點反其道而行之的意思,這輩子也沒寫過這么多字。

南都:這些文章除了講照片背后的故事,也有很多你自己的體驗�,共分成了四個部分��,你是怎么考慮的?

嚴明:我是屬于邊走邊拍的類型。如果只是說每張照片的故事��,不同的季節��、條件���、機緣���,其實每張都有���,都可以說�。但我做了十多年的攝影師��,總體的經歷���、邏輯�����、心得取向,對這個行業���、人生的看法,多多少少都有些許沉淀����。我之所以寫這本書�,就是希望能行業內外的人來交流�。我也想讓比我年輕的,喜歡攝影,或者準備投身這個行業的人�,能從中有些碰撞�。他們沒有必要再像我一樣��,到人生過半時才了解這些。

比方說�����,我離開單位,離開體制���,其實是進入一個無邊的孤獨環境中。你一下不用上班了�,也不用坐地鐵了�,好像一切都跟你無關了�。體制就像是一個懷抱,它給你帶來一種依傍感和幸福感�,突然一下沒有了是非常痛苦的�����。但人生就是這樣,事事流轉�����,有時候明知道搞不下去了��,你就不得不變��。

你是你自己,而別人恰好不是你

南都:你剛才提到這個身份的問題��,是不是也困擾你很久�����?很多篇章里面有提到這個��,包括從最初的歌手,再到記者�,再到現在成為藝術家����,身份這個問題是不是一直對你有困擾���?

嚴明:因為我們通常面對的社會體系����,它要辨識你�,就希望你身上是有標簽的,如果沒有標簽��,它就要給你貼上���。多才多藝好像是一句表揚人的話��,實際上在一個人的人生經歷中�����,十年十年地這么變化,是很殘酷的。

我最開始在報社是在文體部,當時我也30歲了�����,日復一日���,也開始有些不適應����。當時寫的稿子也談不上作品,都是些八卦短稿��。后來我轉到了攝影部,開始跑突發���。那段時間非常累,讓我大量接觸了社會和人,但慢慢發現自己也進入一個循環���,你每年拍的東西其實都差不多�,換其他同事也能完成得很好�����。這樣的情況,作為工作你能很好地完成���,但我心中始終有一根弦是藝術���。我總覺得這些日常工作跟藝術���、跟我自己是兩碼事�。也正是因為這個原因�����,讓我慢慢想走一條獨立的路����,最后也就離開了媒體���。

還有一點很殘酷的是�����,我也有當攝影記者的同行出來自己搞藝術����,他們會說:“直到離開報社兩三年后����,自己的照片才拍得不像一個攝影記者�。”這句話其實挺讓人思索的���。你曾經代表一個媒體意志,這些都深深烙印在你的照片中����,反而你自己的樣子變得不明顯了����。這對藝術家而言是非?�?膳碌膯栴}���。你必須比較獨立冷靜地看自己�,看自己真正喜歡什么��、擅長什么�����,然后去慢慢積累,形成自己的過程�����,這樣才能真正站住�。這實際就是發現自己的過程,也是一件很幸福的事情�����。而我也是在這個過程中,慢慢形成了自己的觀察判斷���,最終能落地形成畫面。到這時�,我才會覺得這個攝影是好的�����,是跟我有關系的。

我一直都非常強調這種“打通”?��,F在中國相機的保有量非常巨大,再加上現在手機拍攝質量也非常高,對攝影師來說,這是一件非常恐怖的事情����。你說我是職業攝影師����,但別人也天天鋪天蓋地地在拍。你怎么安身立命���?解決辦法非常簡單:你是你自己,而別人恰好不是你自己�。你跟他們比什么�����?比你獨到的審美,比你的精神態度�����,那你就能站出來了��。

只要看世界的愿望還在���,我就不會停下來

南都:你所有的照片其實都透著一股淡淡的憂傷,同時也有些許荒誕����,這種風格是你從一開始就想要的嗎�?

嚴明:是逐漸形成的���。攝影是非常具體的事���,所有的一切�,你都要先看到,被感動了����,然后才會摁下快門�。最開始也是大量地拍��,當你找到你喜歡的��、獨特的那種方式時,那你就奔著這個去���,這就是你的路。不要勉為其難地克服什么���,那樣走的話會非常費勁。

南都:你拍照����,河南和重慶是你提到最多的地方��,這兩個地方為什么會這么吸引你?

嚴明:這兩個地方一個在西邊,一個在中原���,從交通上來說是中轉站,我可以輻射很多地方。三峽對我來說,有很特別的意義���,它是我的發端��。我之所以最初會反復去重慶和三峽���,首先是因為那里本身非常有特色�,山城的起起伏伏讓畫面非常充實���,那種懸空的感覺也讓長期在平原地區生活的人非常稀奇�����;其次����,三峽地區的人真的很好�����,都是三峽好人�,飯菜可口,住宿也非常便宜。在三峽,拍照的成功率非常高�����,妙不可言�����,讓你都不想走��;至于河南,中原文化的保留讓我非常驚嘆,尤其是到春節時,很多民俗會集中呈現,這是在南方和東部發達地區很難看到的。

南都:像你這樣長期在外地大量行走�,然后拍攝的攝影師好像并不多,你當初為什么會選擇這樣一種發現素材的方式����?

嚴明:確實很少�����,屈指可數���。最大的問題就是時間����,能夠真正徹底辭職�����,還能解決自己生活來源的攝影師其實非常少���,我屬于其中少數幾個之一,勉強能靠攝影解決自己的生活問題�����。

我是2007年春天的時候從南方都市報離開去南方日報的。當時我沒有什么作品�����。去南方日報是因為我覺得南方日報沒幾個版嘛�����,時間會多����,可以做些自己的事情�����。但還是勇氣不夠����,在南方日報又待了三年半。但在這段時間�,因為個人時間比較多��,所以就開始了大規模的行走。

行走能給你帶來很多新鮮感知。那么多地方沒去過�,南方北方��,東邊西邊,差別都非常大,非常多的新鮮感知。那么多地方沒去過����。無論是視覺上,還是旅途中遇到的人和事。主導我行走的更重要的是自己內心對于未知的那種好奇感,只要自己看世界的愿望還在����,我就不會停下來��。

南都:你現在拍的這些屬不屬于街頭紀實攝影的范疇����?

嚴明:街頭肯定不是���,很多地方甚至連城鄉結合部都算不上���。應該說,我是以紀實的行走方式拍的��,但我跟傳統的紀實不一樣���,因為我并不熱衷記述有頭有尾的故事。我在意的是作為單獨的某一張照片的完整信息和它能給別人提供的感受���。我這個并不是什么玄虛的當代藝術,但它也不是純攝影�。曾經有一個機構給我寫過一句推薦詞:“嚴明拓展了紀實攝影的領域���?���!边@句話我是樂意接受的�,很多記實攝影是在比較老套地在講故事,像連環畫一樣�。我跟他們完全不一樣���,我是從個人的視覺�����、感受出發的,呈現的是一種獨立的畫面和姿態�����。

文明��、文化的留存����,到了讓人欲哭無淚的境地

南都:從你的照片和書中其實都看得出,你在行走拍攝時��,感觸最深的應該就是各地的本土文化了�����,它們跟現實碰撞,呈現起來,讓人覺得非常魔幻現實��。

嚴明:你講得很對����。我在書里說�,我反對命題作文,你應該先拍�����,先去有感受�����,在動感情之前不要先動心機����。攝影很具體,只有等到你作品呈現出現,概念才會躍然紙上。但很多人是把這個事走反了��,完全是主題先行���。

當然�����,每個攝影師的興趣也是各有側重。我確實是偏好對歷史文化類的觀察�����,所以比較留意這些東西�����。所以你在我的照片里會看到����,雪地里無頭將軍的雕像�、像云一樣的墻,和尚在松樹下站著等等。我覺得這些東西才真正是屬于我們這個文化的��,它們的風物氣韻在慢慢衰減,甚至已經被逼到了墻角��,完全廢棄����。我愿意去尋找和搜集這些東西。其實我們的文明其實是很講優美����,很講智慧�,很優雅�,很浪漫��,這些是我們血液里好的東西�。但現在�,它們的去與留成了一個問題。甚至以后肯定會越來越少。這種感受在我拍攝中特別深刻���,這樣的例子數不勝數��,天天在中國發生�。所以我的書名叫做《我愛這哭不出來的浪漫》———這種文明文化的留存����,到了一種讓人欲哭無淚的境地�。

南都:現在中國的各個地方也都大同小異了����,現在再去反復走�����,新鮮感會不會降低�����?

嚴明:會�。事實上拍攝越來越難����,發現每一次出去拍的那個膠卷量都在減少。我最初去重慶會帶上60個膠卷���,拍完回來�����,后來帶50個���、40個、30個?�,F在有時候跑一趟,25個����,30個都拍不完。但一切都是不可預判的����,你還是得到現場看�����。這也是一個發展變化的過程。它總會有一些形式會出來,起碼不會在我活著的這一代蕩然無存��。

南都:這本書聊到很多關于時間的問題。攝影說白了其實就是人和時間,你怎么看�?

嚴明:時間確實是要命的問題�,它讓很多問題變得不成一個問題,將一些問題釜底抽薪了�����;也可能讓一些本來不怎么成問題的問題之后又特別成問題��。

昨天晚上有個朋友問我:你現在還會怕什么����,你將來還會怕什么��?或許年紀變大,你生活會更安全��,憂慮會減少��,但你還是會怕時間����,總覺得還有很多事情沒有做��。我個人比較相信星座��,用星盤算星座時,我每次都會很認真地許愿:我希望我能繼續保持一顆敏感的心���,不要讓它在時間的河流中間枯萎。如果連這種敏感都枯萎了��,那有錢或沒有錢�,有時間或沒有時間就沒有什么意義了。它真的是我安身立命的根本�。